1997(平成9年度)~2001(平成13年度)の企画展

1997年(平成9年度)

「日本画の現代」中島千波・林功・松本哲男三人展

平成9年4月8日(火曜日)~5月11日(日曜日)

昭和53年より東京を中心に過去20回開催されてきた同展の集大成。これまでの代表作約50点を展示した。また、林功氏の出身地である茂原市立美術館との巡回展となり、現代を代表する三人展ということで、初日に行われたギャラリートークにも多くのファンが参加した。

同時に、中島千波館では「桜の屏風特集」が組まれ、代表作「瀧桜」、「夢殿の枝垂桜」などを特別出品した。

追悼池田満寿夫 平成の大幟展

平成9年5月14日(水曜日)~7月22日(火曜日)

同年3月に急逝した池田満寿夫氏を追悼し、急きょ開催されたもの。「平成の大幟」は、平成6年、小布施町の町制40周年を記念して制作した全長25メートルの大幟で、高井鴻山の漢詩「紫栗経霜熟」を記した書幟、小布施の栗をイメージした絵幟の一対。追悼展では大幟一対のほか、制作風景の写真などの資料を展示。併せて第2展示室では、池田氏の代表的な仕事である版画作品約20点を紹介した。

西沢今朝夷 水彩画の世界展

平成9年7月25日(金曜日)~9月30日(火曜日)

北国街道や谷街道、千曲川筋など北信濃の風景を描き続けてきた水彩画家・西沢今朝夷。約50年にも渡る彼のライフワークを、80点の水彩画で紹介した。1988年より1994年まで続けてきた「北信濃ろまん街道」でよく知られる西沢氏の風景画は、郷愁にあふれた温かい作品で、鑑賞者が昔を思い出すように、頷きながら見ている姿が印象的だった。

開館五周年記念 中島千波展「富士を描く」「1969-1974 20代の社会シリーズより」

平成9年10月3日(金曜日)~11月25日(火曜日)

開館5周年を記念して、中島千波氏が“墨”そして“富士山”に取り組むきっかけとなった「富士と桃花」(三溪園・横浜)をはじめとする富士山をモチーフとした作品を展示した。壮大なスケールは圧巻だった。そのほか1969~1974年の間に制作された「社会シリーズ」の作品をデッサン、小下絵を交えて展示。「中島千波の絵のできるまで」を貴重な資料とともに紹介する好機となった。

次代への表現展vol.5

平成9年11月28日(金曜日)~平成10年1月20日(火曜日)

開館当初より冬の恒例企画展となった「次代への表現展」も5回を数え、若手作家の成長も楽しみに、この展覧会を待ち焦がれるファンも年々多くなってきた。本展では、10名の作家を迎え、多彩な展覧会となった。

郷土の作家シリーズ(4) 芦田喜代恵展―オリンピック建物を描こうー

平成10年1月23日(金曜日)~3月16日(月曜日)

地域ゆかりの作家を取り上げたシリーズの4回目。小布施出身の油彩画家・芦田喜代恵氏はライフワークとして故郷北信濃を描き続けている。本展では、長野オリンピック開催記念として、オリンピック建築と北信濃の風景を描いた作約40点を紹介した。

1998年(平成10年度)

第3回国際北斎会議in小布施 記念特別展「北斎」

平成10年4月10日(金曜日)~5月10日(日曜日)

「国際北斎会議」は、日本が世界に誇る浮世絵師、葛飾北斎に関する国際的な学術会議で、これまでに二度、イタリア・ベニスで開催されてきた。3回目、小布施での会議は日本で初めての開催として、世界の名だたる北斎研究者、浮世絵研究者が小布施に集い、数々の興味深い研究発表と、熱い討議が繰り広げられた。これにあわせて、「小布施に継がれる北斎と江戸文化」を共通テーマに北斎館では「肉筆画」、高井鴻山記念館では「版本」、そして当館では「版画」の世界を紹介し、三館合同で北斎の多面的な作品を一堂に展覧する大規模な展覧会となった。

イベント:

「北斎フェスティバル」(4月18日~4月21日)

現代日本画50人の競演 花と緑の日本画展

平成10年5月13日(水曜日)~6月21日(日曜日)

1990年に大阪で開催された「国際花と緑の博覧会」に出品された作品を再び集めたもの。小倉遊亀、上村松篁、片岡球子、東山魁夷など、現代日本画を代表する50人の作家が、「花と緑」をテーマに競演した。

郷土の作家シリーズ(5)小山仁郎・佐藤敬一郎二人展

平成10年6月24日(水曜日)~7月29日(水曜日)

町内在住の陶芸家・佐藤敬一郎氏と長野市出身の染織家・小山仁郎氏による二人展。二つの伝統工芸が交わり素晴らしい空間が演出された。

上田睦子・村川香代子 今日の染織展

平成10年8月1日(土曜日)~9月29日(火曜日)

羊の毛から糸をつむぎ、天然の染料で色を染める、伝統の染織を手がける上田睦子・村川香代子両氏は「倉敷民芸館」の出身。自然の産物から織り上げられた布の美しさを追求する展示は、新しい表現であった。親子体験セミナーでは糸染め体験、機織り体験と貴重なセミナーを開催した。

イベント:

「親子体験セミナー」

糸染め体験(8月1日)

機織り体験(8月2日)

倉敷ガラス 小谷眞三展

平成10年10月1日(木曜日)~11月17日(火曜日)

「倉敷ガラス」の創始者である小谷眞三氏のガラス作品を紹介した。陶芸家バーナード・リーチからも称された作品は、日常生活の中から生まれた素朴で実直な美しさをもつ。

イスラエル・日本交流展「イスラエルの目・日本の目」

平成10年11月20日(金曜日)~12月16日(水曜日)

日本とイスラエル、両国の作家各2名による展覧会。日本の作家のテーマは「アウシュビッツ」。イスラエルの作家のテーマは、「ヒロシマ」。現代の作家が歴史的なテーマに各々表現で挑んだ。

次代への表現展vol.6

平成10年12月19日(土曜日)~平成11年2月7日(日曜日)

第2期のスタートとして従来の作家に加え、新たなメンバーが参加。12名の新鋭の作家たちの意欲溢れる作品が並んだ。また小布施にちなみ、「北斎」をテーマに作成した作品が並び、それぞれの個性がきわだつ楽しい展示となった。

収蔵品展

平成11年2月10日(水曜日)~4月13日(火曜日)

1999年(平成11年度)

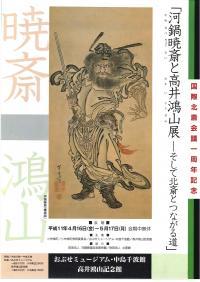

河鍋暁斎展~そして北斎とつながる道

平成11年4月16日(金曜日)~5月17日(月曜日)

幕末から明治にかけて活躍した画家・河鍋暁斎(1831~89)の展覧会。風刺とユーモアにあふれた暁斎の作品は、江戸を代表とする浮世絵の一つとして海外でも評価が高い。本展では河鍋暁斎記念美術館所蔵の作品から肉筆画、版画など約70点を展示。

大野勝彦詩画展 やさしさとありがとうを大切な人に

平成11年5月20日(木曜日)~7月21日(水曜日)

両手義手の画家大野勝彦氏。事故に遭った45歳の時から描き始めた詩画は、ささやかな日常を描きとめたスケッチだが、そこには、作家の生きる歓びが溢れている。約150点を展示し講演会も開催した。

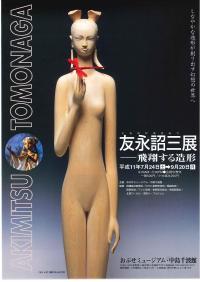

―飛翔する造形―「友永詔三展」

平成11年7月24日(土曜日)~9月20日(月曜日)

NHKの連続人形劇「プリンプリン物語」の個性溢れる人形たちを捜索した友永氏の作品を紹介。軽やかに飛翔する少女の像、木とあかりのオブジェ、そしてプリンプリンの登場人物たちもあわせて展示。展示室内に幻想的に浮かぶ作品は、見る者を圧倒させた。

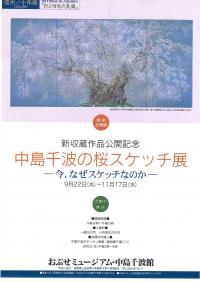

―今、なぜスケッチなのか―「中島千波の桜スケッチ」展

平成11年9月22日(水曜日)~11月17日(水曜日)

日本各地の桜を描き続けている中島千波氏が、信州高山村の名木「坪井の枝垂桜」を屏風に描き、この作品公開を記念し、スケッチ・小下絵、制作風景などを織りまぜながら、作品が出来るまでを紹介した。これに併せ、全国で描いた桜のスケッチの数々を紹介し、自然を愛する作家の姿にせまる内容となった。

次代への表現展vol.7

平成11年11月20日(土曜日)~平成12年1月18日(火曜日)

粗削りながら力強い主張を持った作品や、試行錯誤する作家の姿が垣間見られる作品があったりと、個性のある作品が並んだ。共通テーマ「かえる」もユニークな作品で観る者を楽しませた。

郷土の作家シリーズ(6)「小山オサム展」

平成12年1月21日(金曜日)~2月21日(月曜日)

飯山出身の油彩画家・小林オサム氏の故郷北信濃や、学生時代を過ごしたパリの風景を描いた作品を紹介した。静謐な中に凛とした力強さを感じさせる作品にじっくりと見入る観客が多かった。

収蔵品展

平成12年2月24日(木曜日)~4月11日(火曜日)

2000年(平成12年度)

岩下哲士展「いのちあるもの」

平成12年4月14日(金曜日)~6月5日(月曜日)

生後1年3カ月で急性小児麻痺を患い、右脳の組織をほとんど失ったが、独自の感性や色鮮やかな作品を描き続けている岩下氏の展覧会。会期中展示室内で「てっちゃんと作品を語る会」を開催し、当日作品を描いていただき、大盛況だった。

イベント:

・「てっちゃんと作品を語る会」(4月14日)

「畠中光享の美意識」

平成12年6月9日(金曜日)~7月25日(火曜日)

「仏陀最後の旅」などライフワークである釈尊の生涯を描いた作品約20点と、氏の有数なコレクションの中から、インドの絵画、彫刻、染織などあわせて紹介。会期中には中島千波氏と畠中氏による日本画について語るギャラリー対談を開催した。

イベント:

・対談「中島千波と畠中光享、日本画を語る」(7月16日)

図録:

「畠中光享の美意識」500円

河口湖美術館コレクション展「富士―さまざまなかたち」

平成12年7月28日(金曜日)~9月12日(火曜日)

河口湖美術館は開館当初から富士山を主題とした作品を収集し、そのコレクションは今や現代の日本画、洋画を代表とする作家を集めた貴重なコレクションとして高く評価されている。数百点に上るコレクションの中から約70点を紹介。「富士」というひとつのモチーフに対し様々な作家がそれぞれの視点と表現によって生み出した作品を堪能できた。

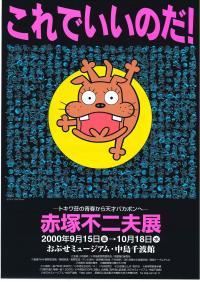

これでいいのだ!「赤塚不二夫展」

平成12年9月15日(金曜日)~10月18日(水曜日)

「ひみつのアッコちゃん」「天才バカボン」「おそ松くん」など数々の傑作を生んだ赤松不二夫の漫画の世界を紹介。漫画から飛び出したキャラクターたちが、展示室内を所せましと現れる展示であった。

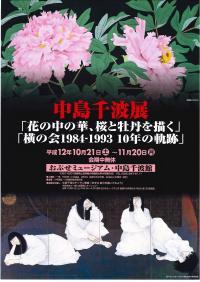

中島千波館「花の中の華、桜と牡丹を描く」「横の会 10年の軌道」

平成12年10月21日(土曜日)~11月20日(月曜日)

NHKハイビジョンで放映された「花の中の華、桜と牡丹を描く」のなかで紹介された作品を中心に展示。みずみずしい花々からは匂い立つような美しさがこぼれ、感嘆する来館者が多かった。併せて「横の会」に出品した作品も紹介した。

次代への表現展vol.8

平成12年11月23日(木曜日)~平成13年1月23日(火曜日)

若手作家たちの今を感じられる手づくりの展覧会は、その時々の社会性や、時代性を反映している。中島千波氏をはじめとする選考委員会により、N賞に志田展哉、O賞に安西大、羽川幸一、J賞に古城秀佐が選ばれ、奨学金が授与された。

イベント:

作家によるギャラリートーク(11月23日)

収蔵品展

平成13年1月26日(金曜日)~3月21日(水曜日)

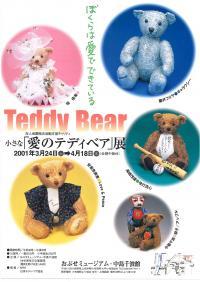

愛のテディベア展

平成13年3月24日(土曜日)~4月18日(水曜日)

「対人地雷撤去活動支援」を目的として、世界中で愛されているテディベアに現代日本を代表するアーティスト、著名人が、各々の個性を吹き込んだ世界で一体のオリジナルベアを制作したものをご紹介した。愛らしいテディベアが訴える世界平和の願いは、訪れた観客の心に響いた。

2001年(平成13年度)

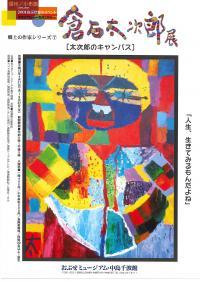

郷土の作家シリーズ(7)「倉石太次郎展」

平成13年4月21日(土曜日)~6年27日(水曜日)

戸隠村在住の倉石太次郎氏は身体障害を乗り越えて、絵画の制作に取り組んでいる。アートパラリンピックでの大賞受賞など意欲的に作家活動に励む太次郎氏の作品を紹介した。

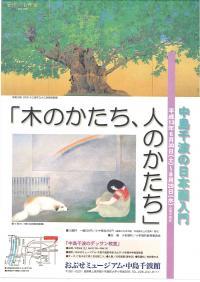

中島千波の日本画入門「木のかたち、人のかたち」

平成13年6月30日(土曜日)~8月29日(水曜日)

夏休み期間と重なったこともあり、小中学生を対象として、日本画とは何か、という基本な問いかけの中から、単会を開催した。期間中には中島千波氏を講師に迎え、デッサン教室「花を描こう」を開催し、受講した約50名は真剣な表情でデッサンに取り組み、画伯の説明に聞き入っていた。

イベント:

・中島千波のデッサン教室「花を描こう」(8月4日)

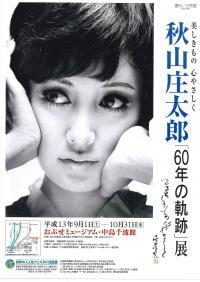

「世界の人と花フェスタin北信濃開催記念」

美しきもの・心やさしく秋山庄太郎「60年の軌跡」展

平成13年9.月1日(土曜日)~10月31日(水曜日)

北信濃7市町村で開催された「世界の人と花フェスタin北信濃」を記念し、花をこよなく愛した秋山庄太郎氏の「花の表情」をとらえた写真作品を中心に、もうひとつのライフワークであるポートレートの代表作を交えて紹介。期間中秋山氏が審査する「花フェスタ写真コンテスト」を開催。入賞作品は表彰と共に当館の2階で展示を行った。

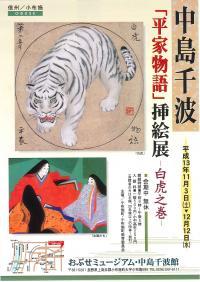

中島千波「平家物語」挿絵展-白虎之巻-

平成13年11月3日(土曜日)~12月12日(水曜日)

宮尾登美子著「平家物語」(週刊朝日平成11年より掲載)のために描かれた挿絵のうち、第2章「白虎之巻」全50点を紹介。華やかな平安絵巻が展開され、通常の中島画伯の作風とはまた違ったあじわいを持つ展覧会となった。

次代への表現展vol.9

平成13年12月15日(土曜日)~平成14年1月30日(水曜日)

開館以来続いた当館の冬の恒例企画「次世代の表現展」も9回を迎え、初回から紹介した作家が計26名にのぼった。今回は過去8年間に出品した作家のうち、14名による展覧会となった。長年好評を博した本展も今回で一つの区切りとなったが、参加した若手作家たちの今後の活躍を期待したい。

イベント:

・作家によるギャラリートーク(12月15日)